„Klabautermannkunde ist eigentlich keine große Wissenschaft, denn sie ist kinderleicht. Jedenfalls für Kinder. Die brauchen sich einfach nur mit dem Klabautermann zu unterhalten und können ihn alles fragen, was sie über ihn wissen wollen.

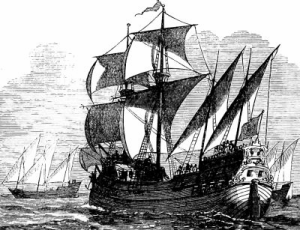

Nur für Erwachsene ist das Ganze so kompliziert, weil sie den Klabautermann ja nicht sehen können. Er ist für sie unsichtbar, außer wenn sie auf einem Schiff sind, das gerade untergeht und für dessen Mannschaft es keine Rettung mehr gibt. Dann sehen die Erwachsenen auch endlich den Klabautermann, aber dann ist es für sie natürlich zu spät, sich mit Klabautermannkunde zu beschäftigen.

Damit die Erwachsenen also, auch ohne Schiffbruch zu erleiden, etwas über den Klabautermann erfahren können, gibt es die wissenschaftliche Klabautermannkunde.

Zwei Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sie mit dem Klabautermann ganz normal sprechen können, obwohl er ein für sie unsichtbarer Geist ist. Daraufhin haben sie ihm ganz viele Fragen gestellt, sich die Antworten genau aufgeschrieben und darüber nachgedacht, warum es sich mit all den Dingen, die der Klabautermann erzählt hat, und mit seiner Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit gerade so verhält und nicht anders. Außerdem haben sie noch viele Bücher über den Klabautermann und über alle möglichen anderen Sachen gelesen, zum Beispiel über Poltergeister, Spuk und Geisterbeschwörung, über Seemannsbräuche, Kobolde, keltische Götter, Springbrunnen, Sprachtheorie, Philosophie und so weiter und so fort.

Dann haben sie selbst ein Buch geschrieben, das heißt: Grundrisse einer Theorie des Polterns (oder abgekürzt: die Mingau-Kienspansche Poltertheorie). Darin dreht sich alles um das Poltern, denn das ist normalerweise das einzige, was Erwachsene vom Klabautermann mitbekommen. Und die beiden Verfasser versuchen zu beweisen, dass zwischen dem Poltern und der Unsichtbarkeit eines Geistes ein Zusammenhang besteht.

Sie vergleichen die Unfähigkeit der Erwachsenen, den Klabautermann oder andere Poltergeister zu sehen, mit dem Verhalten einiger Florentiner Professoren vor 400 Jahren, die sich zunächst geweigert hatten, durch das neu erfundene Teleskop des Galileo Galilei zu schauen, schließlich aber selbst dann, wenn sie hindurchschauten, die von Galilei entdeckten Jupitermonde nicht sahen, weil diese in ihrem Weltbild keinen Platz hatten.

Wie die Geschichte zeigt, war es schon immer so, dass Menschen jahrhundertelang aus verschiedenen Gründen für bestimmte Phänomene blind waren, bis eines Tages die Wissenschaft ein einleuchtendes Modell oder ein sogenanntes Naturgesetz zum Vorschein brachte, wodurch etwas zuvor Unsichtbares oder Undenkbares plötzlich für beinahe jeden zu etwas ganz Offensichtlichem wurde.

Die Ursache der Unsichtbarkeit des Klabautermanns für Erwachsene, so zeigen die beiden Klabautermannforscher weiter, liegt darin, dass er (ohne es selbst zu wissen) durch sein Poltern zu ihnen spricht und dass sie unbewusst Angst davor haben, das in der „Poltersprache“ Gesagte zu verstehen. Denn die Botschaft würde nicht zu ihrem Selbstbild passen und polternd an den Grundfesten ihrer Kultur rütteln.

Dieser psychische Effekt des Polterns ist für die Poltertheorie so zentral, dass er mit einem besonderen, neuen Fachbegriff benannt wurde, der da lautet: die skopotaraktische Polterperzeption.

Skopotaraktisch ist aus dem Griechischen abgeleitet und soll bedeuten, dass eine Störung oder Verwirrung (τάραξις) der Sehorgane von Erwachsenen auftritt, wenn sie das Rumpeln und Poltern des Klabautermanns oder eines anderen Poltergeistes vernehmen. Allerdings muss der Klabautermann gar nicht erst poltern, um für Erwachsene unsichtbar zu sein. Und manchmal poltern auch Menschen herum, ohne dass sie deshalb unbedingt unsichtbar werden.

Die Mingau-Kienspansche Poltertheorie untersucht nun in ihren beiden Hauptteilen „Die Geister im Poltern“ und „Das Poltern im Geiste“ ganz genau alle nur möglichen Polterszenarien. Dabei zeigt sich unter anderem, dass es auch ein Poltern ohne Geräusche geben kann, ganz so, wie es in der Physik Schallfrequenzen gibt, die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind.

Das wichtigste Ergebnis all dieser Untersuchungen ist die Schlussfolgerung, dass das Poltern eine Art Sprache ist, also aus Zeichen mit einer ganz bestimmten Bedeutung besteht, und nicht nur aus zufällig aneinandergereihten Tönen. Nur dass keiner diese Sprache versteht — weder Erwachsene noch Kinder, und noch nicht einmal Poltergeister wie der Klabautermann.

Bis jetzt jedenfalls. Die beiden Klabautermannforscher sind aber fest davon überzeugt, dass es eines Tages mit wissenschaftlichen Methoden gelingen wird, die Poltersprache zu entziffern. Auf diese Weise hoffen sie, weit mehr über das Wesen des Klabautermanns erfahren zu können, als das, was sich aus anderen Quellen ergibt — also entweder aus den persönlichen Berichten des Klabautermanns, aus dem heute längst ausgestorbenen Seemannsgarn alter Seefahrer oder aus überlieferten Sagen und Legenden, in denen das, was über den Klabautermann erzählt wird, meist mit überkommenen Moralvorstellungen und Wertungen vermischt ist.

Es geht in der ganzen Poltertheorie nämlich eigentlich darum zu zeigen, dass der Klabautermann und vielleicht auch andere Poltergeister eine historische Mission haben. Eine historische Mission ist eine Aufgabe, die man hat, obwohl man selbst meistens gar nichts davon weiß und auch nichts unternimmt, um sie zu erfüllen, aber irgendwann nach langer Zeit zeigt sich dann, dass man eben doch genau das getan hat, was zur Erfüllung der Aufgabe notwendig war. Worin nun die historische Mission des Klabautermanns bestehen soll, das klingt, wenn man es zum ersten Mal hört, sicher überraschend, vielleicht sogar etwas verrückt:

Der Klabautermann ist ein Dolmetscher zwischen den Kulturen der Bäume und der Menschen.

Dazu muss man wissen, dass der eine der beiden Klabautermannforscher, Professor Mingau, außer dem Klabautermann und seinem Gepolter auch die Literatur und Dichtung der Bäume erforscht. Er hat sogar als erster Wissenschaftler entdeckt, dass es eine Literatur der Bäume überhaupt gibt, und damit eine neue wissenschaftliche Disziplin begründet: die Baumphilologie.

Aber was hat das mit dem Klabautermann zu tun? Die Mingau-Kienspansche Poltertheorie erklärt es so:

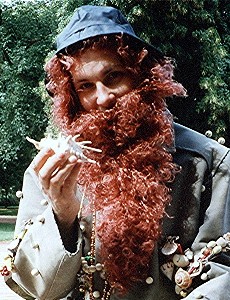

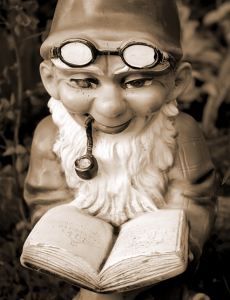

Obwohl wir uns das heute noch nicht vorstellen können, werden sich eines Tages einmal Menschen und Bäume miteinander unterhalten können, und möglicherweise werden sie sich dazu der Poltersprache bedienen. Bis dahin ist es noch ein langer Weg, der Klabautermann kennt aber schon jetzt sozusagen beide Seiten. Er ähnelt in seiner Koboldgestalt den Menschen und kann denken, sprechen, fühlen, schmecken, sich bewegen und Schabernack treiben wie sie. Aber er ist aus dem Holz der Schiffe geboren, und davor war er ein keltischer Wald-, Wein- und Fruchtbarkeitsgott, der nach seiner ⟶ 1. Metamorphose sogar selbst eine Zeitlang das Leben eines Baumes (oder mehrerer Bäume) geführt hat.

Gegenwärtig ist allerdings davon auszugehen, dass der Klabautermann und andere Poltergeister die Poltersprache, genau wie wir Menschen, lediglich unbewusst „plappern“.

Im häufigsten Fall tritt das Poltern als scheinbar zufällige Begleiterscheinung des Arbeitens oder des Hantierens mit Gegenständen auf, von denen in der Regel mindestens ein Teil aus Holz ist.

Nun hat aber schon vor rund 200 Jahren der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel die Rolle des Werkzeugs beim Arbeiten sehr genau untersucht und festgestellt, dass sich in jedem Werkzeug eine List der Vernunft verbirgt, denn es wirkt nicht nur auf das bearbeitete Objekt ein (um es „zweckmäßig zu vernichten“), sondern auch auf den Arbeitenden, von dem es Geduld, Fleiß und Geschick verlangt und dem es dadurch ermöglicht, seine unmittelbare Begierde vom Objekt (dem erwünschten Ergebnis der Arbeit) abzulenken und sich stattdessen als „entäußertes Arbeitssubjekt“ zu entfalten. Auch wenn wir heute Gründe haben, daran zu zweifeln, ob die professionelle, qualifizierte Wertarbeit, die durch solch eine Entäußerung entsteht, wirklich vernünftig ist — dem Werkzeug, das zwischen Arbeitendem (Mensch, Klabautermann oder Poltergeist) und bearbeiteter Materie vermittelt, scheint noch eine weitere List innezuwohnen:

Mit welcher Absicht oder aus welchem Versehen auch immer ein Instrument oder Werkzeug betätigt wird, es wirkt sehr oft nebenbei als Polterinstrument und lässt den aufmerksamen Beobachter aufhorchen. Das Geräusch des Polterns ergibt einen Überschuss, der weder im Ergebnis der Arbeit (oder des sonstigen mutwilligen oder unfallbedingten Polteraktes) noch in den Folgen für das arbeitende oder anderweitig polternde Subjekt aufgeht. Die Mingau-Kienspansche Potertheorie identifiziert diesen Überschuss als die Stimme des Holzes, die man auch intuitiv deutlich von anderen Arten des Lärms, etwa dem Quietschen von Eisenbahnbremsen, dem Donnern von Flugzeugmotoren, dem Tosen des Meeres oder dem Geschrei von Möwen unterscheiden kann.

Nicht umsonst wird von allen möglichen Geräuschen gerade das Poltern immer wieder von Menschen als unheimlich empfunden. Ein Poltern und Rumoren nachts im Dunkeln ist und bleibt besonders geeignet, um abergläubische Vorstellungen von gruseligem Geisterspuk zu wecken.

Verborgen unter diesen vagen Angstvorstellungen liegt aber eine noch viel tiefere unbewusste Angst. Dank ihrer poltertheoretischen Einsicht in die Ursprünge dieser Angst vor dem Schock des Verstehens gelingt es der wissenchaftlichen Klabautermannkunde, die Skopotaraxis (Unfähigkeit zu sehen), wie wir sie bei Begegnungen von Erwachsenen mit dem Klabautermann beobachten können, überzeugend als psychischen Abwehrmechanismus überforderter Polterperzipienten zu erklären.

Das Poltern ist ferner ganz objektiv eine durchaus gruselige Art von Sprache, auch und erst recht für einen Geist wie den Klabautermann, der selbst aus Holz (wieder-)geboren wurde. Als die Stimme des Holzes ist das Poltern für ihn eine Stimme aus dem Jenseits. Sie will ihn daran erinnern, dass in dem toten Holz, auf das er klopft oder mit dem er herumpoltert, vielleicht ein Urahn oder ein ungeborener Bruder von ihm steckt.

Auf dieser direkten Verwandtschaft der „Geister im Poltern“ mit dem Klabautermann als lebendigem Poltergeist beruht eben die Hoffnung der wissenschaftlichen Klabautermannkunde, mit Hilfe des Klabautermanns am ehesten zu einem Verständnis der Poltersprache gelangen zu können — und umgekehrt, mit Hilfe der Poltersprache zu einem besseren Verständnis des Klabautermanns, seiner Unsichtbarkeit und seiner Metamorphosen.

Die beiden Verfasser der Poltertheorie betonen aber auch mit Nachdruck, dass sich die Botschaft der Poltersprache nicht etwa nur an Poltergeister oder Holzmännlein, sondern ganz wesentlich auch an uns Menschen richtet. Laut und vernehmlich, manchmal geradezu mit dem Holzhammer, dringt sie in unsere Ohren, um in uns die Erinnerung an gemeinsame Wurzeln wachzurufen, die auch unsere Seelen mit denen der Bäume und Pflanzen verbinden. Dabei wartet sie mit einer Geduld, einem langen Atem, einer rhythmischen Penetranz, die ganz der unbeirrbaren, Jahr für Jahr sich erneuernden Lebensart einer Pflanze entsprungen zu sein scheinen, darauf, dass wir ihr Herz und Verstand öffnen.

Wir sind aufgerufen, in der Poltersprache ein erlernbares Kommunikationsmittel zu erkennen, das unentbehrlich ist, wenn wir je die Kluft zwischen Tier- und Pflanzenreich und ihren jeweils am höchsten entwickelten Vertretern, den Menschen und Bäumen, überwinden wollen. Einmal entziffert und erlernt, wird die Klarheit dieser neuen Sprache unser Denken endlich in die Lage versetzen, die unselige Unterscheidung zwischen Kultur und Natur, die ideologische Grundlage und zugleich die Achillesferse all unserer technischen Weltmanagement-Praktiken, in das Reich der Mythen und Legenden zu verbannen.

Es bleibt, bei allen Bemühungen der wissenschaftlichen Klabautermannkunde, bisher letztlich ein Rätsel, warum die skopotaraktische Polterperzeption, nur bei Erwachsenen wirkt, warum also der Anblick des Klabautermanns für Erwachsene unmöglich ist, während Kinder ihm klar in die Augen sehen können. Für den wissenschaftlichen Fortschritt ergibt sich daraus eine paradoxe Situation (man könnte hier auch von einer Aporie sprechen):

Wirksame Instrumente zur Sichtbarmachung des Klabautermanns sind durchaus bekannt und weit verbreitet — nämlich Kinderaugen. Doch im Gegensatz zu Galileis Teleskop können diese Instrumente auch von den aufgeschlossensten erwachsenen Forschern unmöglich verwendet werden.

Vielleicht aber sind es gerade solche scheinbaren Paradoxe, durch die die List der Vernunft wirkt: nicht nur, wie im Falle der polternden Werkzeuge, indem sie das Augenmerk (oder vielmehr Ohrenmerk) der Forschung auf das Poltern lenkt, sondern indem sie den Klabautermann gerade in seiner Unsichtbarkeit als vielleicht einzigen verfügbaren Schlüssel für die wissenschaftliche Erschließung der Poltersprache erkennbar — nein: erhörbar — werden lässt.

Der Klabautermann ist sich seiner wichtigen Dolmetscherrolle bewusst und hat die Herausforderung der Wissenschaft angenommen. Das Projekt der Entzifferung der Poltersprache wird die Menschheit in Zukunft nicht mehr loslassen. Unser von allen guten Geistern verlassener Geist wird sich im Zuge dieses Vorhabens auf lange ignorierte Wurzeln besinnen und mit der Zeit mehr und mehr Halt an ihnen finden“.